【実施報告】みんなの経験共有会vol.17~温故知新 「まちだの冒険遊び場と子ども真ん中の取り組みの歩み」

みんなの経験や挑戦を市民の知にしていく場「みんなの経験共有会」。2024年度は新たに<温故知新シリーズ>としてこの先も町田で語り継いでいきたい活動をしている地域活動の先輩をゲストにお招きし、じっくりとお話を伺います。

5月27日、温故知新シリーズ第1弾としてみんなの経験共有会vol.17「町田の冒険遊び場と子ども真ん中の取り組みのあゆみ」を開催しました。当日はオンラインで配信し、アーカイブ希望も含め22名の方にご参加いただきました。

| ■ゲスト 特定非営利活動法人子ども広場あそべこどもたち 岡本恵子さん NPO法人子ども広場あそべこどもたち初代代表、現理事、事務局。せりがや冒険遊び場プレーリーダー。1997年より、小学校を使った遊び場、中学校を使ったフリースペース、地域の民地での冒険遊び場活動を続ける。過去に町田市子どもマスタープラン審議委員、町田市福祉のまちづくり推進協議会委員、子どもセンターばあん運営委員を務める。 |

以下、岡本さんのこれまで27年間の活動経験や、町田市の子どもの取り組みについてお話をお伺いしました。

| 今日のお話の概要 1 町田市の子どもに関する取り組みの歴史 2 子どもの主体的な活動「子ども真ん中」の取り組みの事例 3 市民活動を続けていくための具体的なポイント ・乗り越えるためにいちばん大切なことは、「スーパーマンにならないこと」 ・活動をするときには「自分が何をしたいのか、自分がなぜそれをやりたいのか」を考えること ・仲間集めのコツは、活動を感じてもらうこと |

■冒険遊び場について

1999年、地域の自然の中で誰でも遊べる遊び場を作りたいという想いから、地主の方のご協力を得て「三ツ又冒険遊び場たぬき山」の活動を15年間行いました。活動の継続が難しくなったところ町田市から話があり、2014年から芹ヶ谷公園へと場所を移し「せりがや冒険遊び場」がスタートしました。

冒険遊び場は、「土・木・水・火」等の自然素材を使った遊びや、虫や動物、植物との出会い、太陽や風、自然の大きな力を感じられる場所です。表現することや人との繋がりを大切にしています。「僕らが僕らになれること、私が私でいられること」を目指してその人らしいくいられる場所でありたいと思っています。

現在では、町田市内には様々な冒険遊び場の活動をはじめとして、子どもの主体的な活動を応援する場所がどんどん広がっています。

▶町田市HP「冒険遊び場であそぼう」

▲せりがやの冒険遊び場の様子

■子どもまんなかの取り組みについて

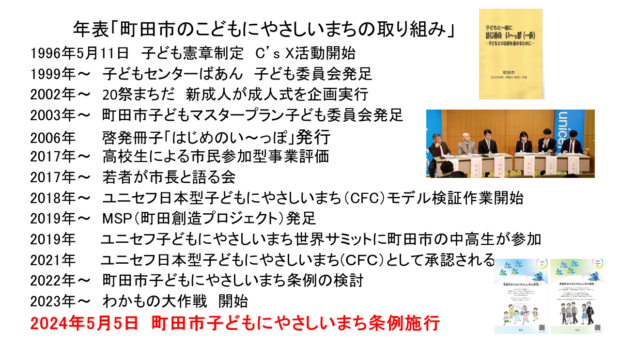

―子ども憲章制定

町田市では1996年5月11日に、青少年健全育成都市宣言30周年を記念して「子ども憲章」が制定されました。大人が示した原案に対して子どもたちから声が挙がり、子どもたち自身が一から文案を考え提案しました。

―子どもセンター「子ども委員会」の立ち上がり

1997年、南地域で子どもセンターが作られる際に、運営準備委員会が発足しました。有志の「子ども委員会」の声がセンターの運営に大きく反映されました。これをきっかけにその後、各子どもセンターのオープン前には、「子ども委員会」が組織されるようになりました。

―「町田市子どもマスタープラン」子ども委員会

2004年に策定された「町田市子どもマスタ―プラン」でも「子ども委員会」が組織され、プランについて意見を述べたり、アンケートを実施したり、普及活動をすすめるなど精力的な活動が行われました。

―ユニセフ「子どもにやさしいまち」

2018年より2年間ユニセフが「子どもにやさしいまちづくり事業(CFCI=Child Friendly Cities Initiative)」の検証をはじめ、2021年に5つの実践都市の一つとして町田市が、「子どもにやさしいまち」として承認されました(他4都市は、北海道ニセコ町、安平町、宮城県富谷市、奈良市)。

―その他

2002年から新成人が自分たちの成人式を企画できる「二十祭まちだ」や、高校生による「市民参加型事業評価」、子どもセンターで実施された「若者が市長と語る会」、町田を魅力的な町にすることを考える高校生のプロジェクト「MSP(町田創造プロジェクト)」などの取り組みが行われています。2023年からは、「まちだ若者大作戦」が始まり、若者が自らの力で”やりたいこと”を実現できるよう市が後押ししています。

今年2024年5月5日には、2年にわたって検討が進められた「町田市子どもにやさしいまち条例(まちだコドマチ条例)」が施行されました。

▲「町田市のこどもにやさしいまちの取り組み」年表

―民間・学校で行われた取り組み

子どもたちの通っていた成瀬台中学では、当時子どもとともに考える様々な取り組みが行われていました。校則について検討する委員会の発足や、文化祭、修学旅行、卒業式を生徒が企画する取り組み、服装検討委員会を組織し標準服のあり方の審議などが行われました。

また、「子ども権利条約をすすめる町田の会」として、1989年国連で採択され、1994年に日本が批准・発行した「子どもの権利条約」について考えるイベント企画や子どもグループの活動も行いました。

【子どもにやさしいまち】を民間からも実現したいという想いで2017年~2019年にかけて、せりがや冒険遊び場が主催で「子ども・まんなか・サミット」を実施しました。子どもたちが主体となり、準備、広報活動、当日の運営までを行いました。この取り組みを通して、多くの市民に子どもの活動を伝えていくこと、子ども関係団体との連携を深めていくことを目指しました。

▲せりがや冒険遊び場主催「子ども・まんなか・サミット」の様子

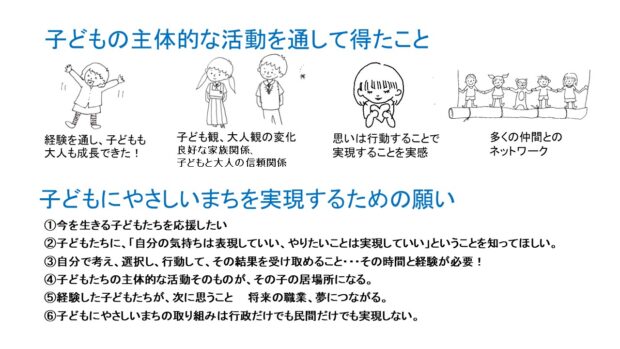

■子どもにやさしいまちを実現するために

この先、【子どもにやさしいまち】を実現していくために、「今を生きる」子どもたちを応援したいと思います。子どもたちが自分で考え、選択・行動した結果を受け止めていくこと、そこに寄り添う大人の存在があることが必要だと感じています。行政と民間で協働しながら、子どもも大人も合わさってみんなで【子どもにやさしいまち】を実現していきたいなと思います。

▲「子どもの主体的な活動を通して得たこと」

後半は、サポートオフィススタッフより岡本さんへ質問をする形で進行を進めました。

■岡本さんへの質問

Q1.これまでの活動で苦労されたこと、その乗り越え方について教えて下さい。

一番苦労したことは、「ボランティアライフバランス」です。市民活動には際限がないので、もっと良くなるために、とやりたくなってしまう自分とのバランスについては、今でも解決していないかもしれません。これは、他の市民活動をされている方も共通していると思います。

乗り越えるためにいちばん大切なことは、「スーパーマンにならないこと」だと思います。自分ができないと思うと、天使や女神が現れる。大変だった時に助けてくれる人が現れる。できないことがあるからこそ、手伝ってくれる人がいる。そうやって活動を広げていきました。

行政との協働については、研修会への参加や、子どもセンターの運営委員会への参加などをしている中で、当時の青少年課課長に「冒険遊び場」を運営したい想いを伝えました。「市民から要望があがることは多いけれど、自分たちでやると言われたことは初めてだ」といって、そこから協力・応援をしてもらうことができました。冒険遊び場への補助金も、これがきっかけでスタートしました。

大切なことは、【キーパーソンを見つけること】だと思います。そのために、いろいろなところへ出かけ、顔を出して、繋がりをつくっていき、「あなたの顔はどこでもみる」と言われていました。もう一つは、成瀬台という地域が市民活動が盛んだった地域で、先輩たちが航路を照らす光でした。活動が活発化している地域の背景には地域の応援があると感じます。

Q2.活動をする次の世代に伝えたいことを教えて下さい。

私は子どものためではなく、私のために活動が必要でした。自分自身が子育てしているとき、理想を追うあまり苦しさを抱えていました。しかし、冒険遊び場の活動を知り実践していく中で、子どもの遊んでいるときのかわいらしさや逞しさを知ることができました。「子どもは子どもであるだけで十分素敵で素晴らしい」と気づいたときに、だんだんと自分の肩の荷が下せるようになりました。この気づきを忘れないためにも、活動を続けています。

活動をするときには「自分が何をしたいのか、自分がなぜそれをやりたいのか」を考えていけばいいと思います。私の活動も振り返ると「場所」を作っていく活動ではなく、「みんなが、自分は、自分でこうやって生きていていい」と思えるために行っている活動でした。

Q3.市民活動・地域活動だからこその価値、その醍醐味について教えてください。

市民活動は目的がはっきりしているので、ある意味ではとてもやりやすいと思います。たとえば、子どもの自発的・自主的な活動を大切にしようと思ったときに、学校でそれをやるのは結構大変です。学校は目標に向かって教え育てる活動、一方で市民活動は、遊び場自体が活動なので、子どもが経験して自分で育ってくれます。

市民活動の強みを生かすためには、「自分たちは何をしたいのか」「どういう社会を目指していきたいのか」「そのために何をしていくべきなのか」をみんなで話し合い、お互いの溝を埋め、仲間づくりを進めていくことが大切です。同じ考えの人だけでなくてもいい、違う考えだからこそ活動の幅が広がります。

もう一つ、「村言葉にならないこと」が大切だと思っています。「冒険遊び場は自分の責任で自由に遊ぶ」という言葉が特徴的ですが、その真意を一般的な人に理解されるために、かみ砕いてわかりやすい言葉を見つけていくことが必要ですし、その言葉探しの過程でも団結を深めていけるのだと思います。行政の施策とは違い、自分たちで何度も話し合い、柔軟に変えられるところが市民活動の良さだと思います。

街の中のどこででも、子どもが好きなことに挑戦できるようになれば、冒険遊び場はいらなくなると思っています。「冒険遊び場をスタンダードにしていく」ということは、場をつくるということではなく、市民の中に、子どもの揺れや育ちを温かく見る守る目をつくっていくことだと考えています。

Q4.「ボランティアライフバランス」とおっしゃっていましたが、20年前に戻れてたとしても同じように活動をしますか?

優先順位があると思います。私がバランスを崩したのは「自分が自分を認められなかった」から。自分の子どもが評価されることが私の価値だと思っていました。だから、この活動は子どものためであると同時に、私が自分を取り戻すために必要な活動でした。今は、冒険遊び場の活動だけでは、自分がいっぱいいっぱいになってしまうので、それ以外に美術館に行ったりライブハウスに行ったり、一つのことに夢中になりすぎず、その他の楽しみも大切にしています。それぞれが自分の引き出しを広げて、それをお互いに交換し合っていきたいです。

Q5.賛同してくれる仲間の集め方、仲間へのお礼の還元方法はどう考えますか?

仲間集めについては、一番初めに冒険遊び場を作りたいと思ったときに、「冒険遊び場は大人が3人いたらできるから」と言われました。実際に体感するために「まずはやってみること」だと思います。一日冒険遊び場でもいいと思います。参加してくれる人の中から、個別に声をかけることで仲間が広がっていきました。

お礼は、遊び場の中でその人自身が変わっていくことや、素敵な場面を見たり体験できたりすることだと思います。応援団の方へは報告書をお届けしたり、応援団の集いを開催して実際に来てもらったり、活動を感じてもらうことを大切にしています。

■クロージング

みんなの経験共有会では、最後にゲストの方からメッセージを掲げていただき、クロージングとしています。岡本さんにとって「冒険遊び場」とは?

| 【自分を活かし 自分を生かす活動】 自分ができることを活かして活動をしていく中で、それが自分を生かしています。私は活動を27年間やっているので、自分の生活そのものになっていて生きがいにもなっていますし、私の生きてきた意味にもなっています。そう思うと、自分を生かしてくれている活動です。 |

今回、岡本さんからじっくりお話を伺うことで、数多くの【子どもにやさしいまち】の取り組みを知ることができました。過去の具体的なエピソードは、長く町田で活動を続けてきた岡本さんだからこそお話しいただける内容でした。参加された皆さんと、町田の大切な歴史を共有することができる貴重なひと時となりました。

せりがや冒険遊び場で岡本さんに会うことができます。ぜひ冒険遊び場を体感してみてください。

(開園日:毎週水曜日~日曜日 10:00~17:30(3月~9月)/10:00~16:30(10月~2月)

過去の開催記事はこちらからご覧ください。

▼4月:みんなの経験共有会vol.11~「福祉」の枠を超えた事業に挑戦中!

https://machida-support.or.jp/report/230427-2/

▼5月:みんなの経験共有会vol.12~仕事と地域活動のバランスについて考える!

https://machida-support.or.jp/report/230524-2/

▼7月:みんなの経験共有会vol.13~「ボランティアやってみた・受け入れてみた!」

https://machida-support.or.jp/report/230703/

▼9月:みんなの経験共有会vol.14~「企業で「地域貢献」担当をしてみた!」

https://machida-support.or.jp/report/performance/report-230915/

▼2月:みんなの経験共有会vol.15~「専門性を生かして地域活動やってみた!★医療・福祉編★」

https://machida-support.or.jp/report/240215/

▼3月:みんなの経験共有会vol.16~「専門性を生かして地域活動やってみた!★保育・教育編★」

https://machida-support.or.jp/report/240321/

2022年度の過去開催回の実施報告は、下記ページからご覧ください。

*記事の最下部に過去回のリンクを掲載しています*

https://machida-support.or.jp/report/performance/salon03/