【実施報告】5周年記念イベントを開催しました

2024年5月24日、町田市生涯学習センター7階ホールにて「サポートオフィス5周年記念イベント」を開催し、市内外より85名の方にご参加いただきました。

2024年5月24日、町田市生涯学習センター7階ホールにて「サポートオフィス5周年記念イベント」を開催し、市内外より85名の方にご参加いただきました。

また、当日「まちだづくり応援基金」への募金を呼び掛けたところ、大勢の方にご支援いただき、11,210円の寄付が集まりました。町田市内で活動する方々の支援に充当させていただきます。ありがとうございました。

イベントは、サポートオフィスが普段から大事にしている「参加」と「対話」を中心としたプログラムを企画。多くの交流が生まれる時間になりました。

「参加」と「対話」を促す工夫として私たちが取り入れた5つの工夫をはじめにご紹介します。

| 1 <偶然の出会いのしかけづくり>座席は名札ホルダーのネックストラップの色ごとにご案内 2 <会話のきっかけづくり>参加者には「地域活動の名言・迷言」カードを配布 3 <共同作業でみんなの場づくり>会場装飾品は、準備段階から色々な方と一緒に制作 4 <安心して話せる環境づくり>アイスブレイクは、全員参加で自己紹介 5 <参加できる対話の場づくり>参加者が誰でも対話に参加できる「フィッシュボウルトーク」を実施 |

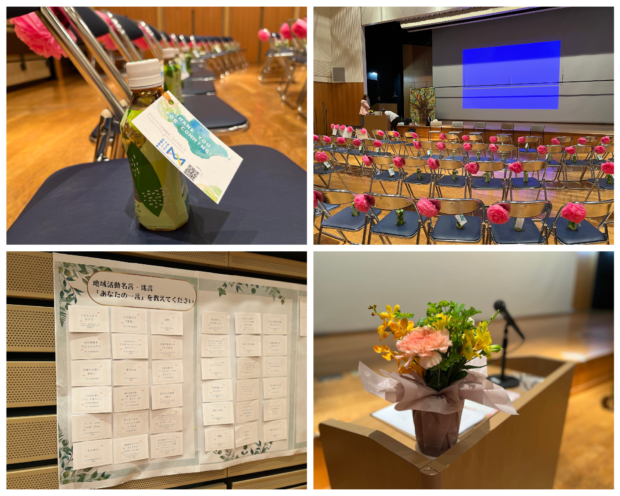

左上:ペットボトルに名言・迷言カードをつけてお渡し。ひとりずつ違う言葉が書いてあります/ 右上:椅子の装飾は多くの方が制作に携わってくださいました。もちろん捨てずにリユース予定/左下:会場にも名言・迷言を掲示/右下:お花をお贈りいただきました

以下当日の様子を次第に沿ってご紹介します。

■はじめに

はじめに当法人代表理事榎本悦次よりご挨拶いたしました。近年のAIの進展など、デジタル化を取り巻く環境の急激な変化について触れ、そうした状況においても人と人が対面で交流することが重要であることとその中でのサポートオフィスが果たす役割について話しました。

その後前代表理事高橋豊氏より、ソフト支援に特化した新しい形の中間支援組織としてサポートオフィスを設立した背景についてご紹介いただきました。

右・榎本代表理事、左・高橋前代表理事

■参加者自己紹介タイム

アイスブレイクは、前後左右3名ずつで「お名前・ご所属・町田といえば」というお題で自己紹介。「この時間が楽しかった」という声が参加者からあがる程、盛り上がった時間でした。

前後左右の人と自己紹介。組み合わせを変えて2ラウンド実施しました。当日は、サポートオフィスのロゴカラー(ピンク、黄色、緑、青)の内一色を身に着けてご参加いただくことをお願いしました。みなさまのおかげで華やかな会場となりました。

■サポートオフィス5年間の振り返り

サポートオフィスの5年間の活動をまとめた「町田市地域活動サポートオフィス5年間のワクワク」と題したフォトムービーを上映。2019年4月25日の開所から現在までの歩みを振り返りました。

▼動画はこちらかご覧ください。

https://youtu.be/IHHrr6JMtY4

その後、サポートオフィス喜田より①数字でみるサポートオフィスの5年間、②サポートオフィスが5年間でつくった<まちだづくりのしくみ>、③これからみなさまと一緒に育てていきたい新たな<まちだづくりのしくみ>(「まちだづくり応援基金」)の3点についてご報告しました。

*「まちだづくり」とは町田におけるまちづくりのことです*

当日投影したスライドの一部。左:数字でみるサポートオフィスの5年間・右:3つの<まちだづくり>のしくみ

■フィッシュボウルトーク

テーマ:私が取り組んでいる<まちだづくり>みんなと取り組みたい<まちだづくり>

フィッシュボウルトークは、良い対話を深めつつ、その内容を参加者全員で共有するための対話の手法です。対話席に空席があり、対話に参加したくなった方は、その空席に座り、そのタイミングで元から対話席にいた方が観客席に移動する形で、前で話す人が順次変わっていきます。

今回は、キックオフトークとして以下3名の方にご登壇いただき「私が取り組んでいる<まちだづくり>みんなと取り組みたい<まちだづくり>」というテーマでお話しいただきました。

・NPO法人たがやす 事務局長 斎藤恵美子さん

・NPO法人プラナス 事務局長 高井大輔さん

・株式会社ゼルビア 地域振興部長 野村卓也さん

左から司会サポートオフィス喜田、株式会社ゼルビア野村さん、NPO法人たがやす斎藤さん、NPO法人プラナス高井さん

3名のお話しの後は、司会者も交代。いよいよ登壇者が次々と入れ替わる時間です。席が埋まらない時間がないほど多くの方にご登壇いただき、あっという間の1時間半の対話時間でした。

■クロージング

終了後は、会場で30分の交流タイム。フィッシュボウルの内容から発展して、具体的な新しいまちだづくりの意見交換が活発に行われていました。ここからまた、新しい人、団体、活動、事業との出会いがはじまることを感じ、スタッフにとってもこれからの5年間が楽しみな時間となりました。

長文とはなりますが、以下に「フィッシュボウルトーク」の内容の記録を掲載します。

テーマ:私が取り組んでいる<まちだづくり>これから取り組みたい<まちだづくり>

キックオフトーク

野村: FC町田ゼルビアで地域振興部長をしております野村と申します。こちらから皆さんのことを見ていると普段から活動をご一緒させていただいている方が非常に多くいらっしゃいます。今日は、私自身ここに来るのを非常に楽しみにしてきました。今日の場でまた新たにたくさんの方と繋がることができればと思っております。本日は、よろしくお願いいたします。

斎藤: NPO法人たがやすの斎藤と申します。20数年農業のことを市民の立場として取り組んでいます。私は、生まれも育ちも都内新宿です。結婚して40年以上前に町田に来て学校の校庭が広いのを見てびっくりしました。そしてすごく自然があるんですね。それを大切にしたいということを市民の立場として進めていきたいなと思って活動をはじめました。

高井: NPO法人プラナスの高井と申します。町田の下山田、駅でいうと唐木田駅近くの大谷里山農園という場所で障がいを持っている方が通う施設を運営しております。生活介護事業をやっているので障がいが比較的重い方が通っています。障がいが重いとか軽いとか関係なく地域でいろんな活躍の場所をつくれればということで地域の方から仕事をいただいて取り組ませていただいています。今日もちょうどサポートオフィスのロゴカラーと色が合っているTシャツがあったので着てきたのですが、こうした障がいのある方が書いた作品をTシャツにするような取り組みもしています。

私が取り組んでいるまちだづくり

高井: 私が取り組んでいることを話す前に自分が何を目的に活動しているのかというところから話をさせていただきます。皆さんそれぞれに「私にとっての幸せ」があると思うんですけれど、私にとっての幸せは突き詰めると2つで「世の中が多様かどうか」と「主体的であるかどうか」です。具体的にいうと色々な選択肢があふれているということ、自分の生活を自分たちで作れるかどうかなんです。それを叶えようと思った時に障がいを持っている方と出会いました。障がいを持っている方に限った話じゃないんですが、それぞれがいろいろな魅力持っているので、その魅力を埋もれさせないで世の中に発信したいと思っています。

もう一つは、大谷里山農園というところで自然の恵みを活かしながら味噌作りや醤油作りをしています。自分で作って、食べて生活を作っていくことに取り組んでいます。それが今お弁当の事業となって「里山ごはん」という名で販売しています。最近は、小田急町田駅と一緒に「まちだの駅弁」という名前で売っています。町田の色々な方に食べていただくことを通じて関心を持っていただいて多様性を受け止める世の中になればいいなと。単純に自分の生活を自分で作ることを障害を持っている方と一緒にやっていたらそれが「まちだづくり」になっていたというところがあります。

司会:「里山ごはん」はコロナがきっかけだったんですよね。

高井: そうですね。何かやろうって思った時に目の前のことがいろいろ溢れていると何からやったらいいのかわからなくなりますけど、コロナの時に落ち着いて身近な周りを見てみたら、町田って自然も文化も豊かだって気づいたんです。周りの人たちの力を借りると自分たちだけでは作れないことができると気づいたのです。

斎藤: たがやすは、生活クラブ生協が母体なので食べ物を非常に重要視しています。私は、町田に来てはじめて「都市農業」という言葉を聞き、これは絶対に大事にしなきゃいけないと思いました。今も毎日農家さんとお話しているんですけど、農業がなくなると国は亡びるんじゃないかと。農業は私たちの食べ物を作っているんですよね。生きるための食べ物。そういったことをやはり大事にしていかないといけないという発想がありました。

それで20数年前に「私、農業できるかしら」って思ってやってみたらできないんですよね。それで農家さんを手伝っていたら「斉藤ちゃんが手伝ってくれたら俺頑張れる」みたいなことを言っていただいたので、じゃあ市民として農家さんのお手伝いをして、それで農業やっている方々に頑張っていただこうという発想で援農の組織を作りました。

立ち上げの時には町田市役所にいろいろなアドバイスいただきました。農家さんを紹介してくださったり、法律的なことも教えてくださったり。援農以外には、研修農場や体験農園の運営などをしています。体験農園は、フリースクールの子どもたちとか障がいがある方とかいろいろな方がきています。20数年たって本当にたくさんの皆さんとつながってきたなというのが今の実感です。

野村: FC町田ゼルビアで地域振興の業務を担っています。元々我々FC町田ゼルビアは、町田の少年少女のサッカーの選抜チームから出発したのでクラブの成り立ちからしても町田市民の方々とともにあるのです。町田は、市民活動が非常に活発という土壌があった中で、我々クラブもここまでしっかりと成長してくることができたというところがあります。

発足時から変わらないクラブの理念が3つあります。①町田市民が誇れるクラブであること、②地域の発展に貢献できるクラブであること、③次代を担う子どもたちの健全な育成と夢の創造に貢献するクラブであることです。競技としてのフットボールはもちろんすけれど、それ以外の活動をしながら、いかにこのクラブの理念を体現していくことができるかというところを非常に重要視しています。我々が得意とする部分はもちろんありながらも、やはり地域の活動団体の方だったり企業の方だったりがそれぞれに得意としているものがあると思うので、我々地域振興部のスタッフが中心となって色々な方々とつながりながら地域の課題解決や魅力の発信を一緒になって取り組んでいくということをしています。

これからみんなと取り組みたいまちだづくり

野村: やっぱり地域の方々と一緒に取り組むことが非常に重要だなと思っています。それと先ほどサポートオフィスさんの5年間の歴史の中でも取り組んだ事例が横展開されているというお話がありましたがそれもものすごく重要だと思っています。Jリーグのクラブ同士でも「地域でこういうことやっているからあなたの地域でやってみたら」という話題があがったりするんです。町田のまちづくりもこういう場でも発信していきたいですね。

一昨年町田GIONスタジアムでのホームゲーム会場を活用して里山の現在の課題を解決しつつ、逆に魅力として変換できないかということで、竹灯籠を飾る活動を一緒にやりませんかと小野路竹倶楽部さんと進めていたらその活動を知った相原JAO会の方も参加し、どんどん協力してくれる方々が増えていきました。活動が各地域で広がっていくことが私自身ものすごくやりがいになりました。それが町田の魅力だなって感じているので、そういった活動をもっと色々な方々とより一層進めていきたいと思います。まだ私自身も勉強不足で知らないことがあると思うので、人と人で繋がりながら実施できてればいいなと思っています。

司会:FC町田ゼルビアを触媒にしていろんな掛け算が生まれてくるのが今後のまちだづくりですね。

斎藤: 私が散々言ってきたのはこの自然・里山を守らなきゃいけない。農地を守らなきゃいけないということ。たがやすを設立した頃は、農家が1,000件以上あったんですけど、今は数100という状態になってしまいました。農業があっての里山。里山も保全するには人の手がいるんですよ。活動を知っていただいて参加する人を増やすことをまずはやりたいです。それとこれは私の夢ですけど、小さな農家さんを含めてお金が落ちるしくみを作りたいなと思っていて、それが「農業公園構想」です。町田に農業公園をつくって、農業が身近になって別に遠いディズニーランドとか外国行かなくても「町田に行こうよ」という感じになればいいなと思います。

司会: これから取り組みたいというテーマだとどうしても「つくる」ことが思いつきますけど、あるものをきちんと「守る」という視点もやはり大事だなと教えていただきました。

高井: プラナスでは町田駅前の丸井で「まちだ福祉うまいものフェア」という企画をやらせていただいています。市内のいろんな福祉施設の商品をうちの団体で仕入れて実施するのですが、これって福祉施設1団体だけだと販売コーナーが成り立たないんです。いろんな施設が繋がることで販売コーナーとして魅力が溢れるものになって初めて丸井さんが一緒にやりましょうって言ってくださる。プラナスも小さな施設ですから、色々やろうと思ってもなかなか面白いものはできなかったりするんですけれど、同じ目的を持った人たちが集まることでできることがたくさんあると思うんですね。

今日来ているTシャツも元となるいろいろな作品があって、その中からこれを使ってTシャツ作ろうとなるわけです。昨年、町田のユニクロがリニューアルした時にうちの作品をTシャツにして売っていただいたんですね。やっぱり色々な作品があったからこそ、その中から気に入ったものを選でいただけたのかなと思うんです。一人ひとりでできることは限られているのでやりたいことを実現していけるようにまずは繋がりたいといつも思ってます。

フィッシュボウルトーク

司会: ここからは町田市地域活動サポートオフィスの大谷が司会を務めてまいります。

参加者: 「福祉うまいものフェア」に多くの福祉施設が参加したとおっしゃったんですけど、どういう風に集められたのかプロセスをお伺いできればと思いました。

高井: とにかく市内の福祉施設の商品は全部見て回りました。やはり支払い方法とか納期とか条件があるので、条件に合うところにお声がけして10団体位にご協力いただけるようになりました。

参加者: 今キックオフトークで横の繋がりという話があったんですけど、私がしたいと思っている「まちだづくり」は、活動をする人が出てくるようなまちだづくりかなと思っています。私はサッカーのコーチをしていまして、ちょうど中学生と接しているのでサッカーをやることで「仲間との繋がり」とか「相手チームとの関わり方」とかそういったところで人間性を高めていって。その中からもちろんプロになる人もいるでしょうけど、そうじゃなくてもサッカーを通じて学んだことで自分から主体的に能動的に活動してもらえればそれがまちだづくりにつながる。そういった形で子供たちと過ごしていきたいっていうのが私のまちだづくりかなと思っています。

野村: やはり市民活動というのは手を挙げて、率先してやる方とか、自分がこういうことをしたいから仲間を集めるということが得意な方々がどちらかというと多いと思うんです。でもなかなか自発的に「こうこういうことやってみたい」って思っていても表現できない子供たちもいると思うので、そういういろいろな人が出ていきやすいような土壌づくりを改めて作っていく必要性があるのではないかなと思っています。

参加者: 僕は、SDGsに関するメディアを運営していますが、最近、現場がないとメディアとして面白くないし、読む人の心に響かないなって思い始めて、じゃあ地域活動に参加しようと思いボランティアとかいろいろな活動をはじめてサポートオフィスともつながりました。現場がなくて発信するのは虚しいってことを現場の皆さんから気づかせていただいています。

参加者: 私が取り組んでいるまちだづくりは、「自然エネルギー」です。「再生可能エネルギー」という言葉もあります。それを使って町田を元気にしようということをやっています。具体的にいうと自然エネルギーを使うことで気候変動の問題も緩和していくこともできます。また、火力発電は、大規模ですが、太陽光発電であれば地元の工務店で作れるんですね。そういう点では仕事を作るという意味でも地域が元気になります。また火力は、海外から石油を買っているのでお金が海外に流れていきます。それを止めて、そのお金を地域のために使うことができる。

実践の一つとして最近鶴川6丁目団地に防災時のエネルギーということで集会所に太陽光発電とV2Hシステムを設置しました。そういう取り組みを町田に広げたいですね。

参加者: 先ほどはエネルギーの話でしたけど、人間のエネルギーってアートだと思うんですがいかがでしょうか。

参加者: お話を伺っていて、皆さん具体的な姿形が見えるお話ができていいなと思いました。私たちが取り組んでいるのは色彩心理です。皆さんそれ何?って思われるかもしれませんが、私たちは、「色は心のメッセージ」を合言葉にしています。「塗り絵」を使ってそこに表現をしていただいてその表現した色を通してその方自身にご自分の色の意味に気づいていただく、知っていただくということをやっています。

FC町田ゼルビアのチームカラーはブルー。日本代表もブルーですよね。講演会でよく「赤いユニフォームと青いユニフォームとどっちの方が強いと思いますか」と聞くんですか。皆さんはどう思われますか。これは研究結果出ているんです。実は、赤なんです。でも今後は、そういう研究結果は出ていますけど実を言うとそうじゃないんです。我が町田のゼルビアは今トップでしょ、青が強いんですよと説明したいと思います。色はやはり一般的なイメージをそのまま当てはめることができない。やっぱりその方その方の色があるので色の意味を知って、色を使って元気になるそういうことを私たちは発信しながら活動しています。

司会者: ここからは司会を交代します。サポートオフィスの橋本です。これだけ多くの方がいる場ですので皆さん緊張していると思うのですが、私のモットーの1つはまちづくりに上下関係はないということなので、是非気軽にどんどん前に出てお話をいただけると嬉しいなと思っています。

参加者: 氣の活用というNPOの理事をしています。氣の活用の「氣」という漢字。中が「閉める(〆)」ではなく「四方八方に飛び散る(米)」なんですね。私は、「氣の活用」をNPOで長年教えてきました。玉川学園で50年近く教鞭を取っておりましてその教え子たちにも氣の持ち方というものを教えました。

お子さんにはとにかく心を閉めてはいけない、前向きに積極的に爆発するように自分の氣を出していきなさいという指導をしています。町田の小中学校にも出かけていってこうするとやる気が出るよと実演を通して教えています。それを本にまとめたら世界中に発信してほしいといわれて、現在AIが翻訳して世界中に広まっています。

参加者: 私が取り組んでいるまちだづくりは子供食堂と冒険遊び場と大学での子ども・子育て支援に関する研究や教育ですが、みんなと取り組みたいことは、町田の中で支援者たちがちゃんとネットワークを作り、網の目をしっかり強固にして子供たちをちゃんと見守ってこうということです。

町田市では「町田市子どもにやさしいまち条例」もできましたし、「子どもの権利」をみんなで考えていきたいと思っています。みんなで取り組むためには市民全員が理解していないといけないので、子どもからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなで考える時間を持てるといいなって思っています。苦しい子たちがやっぱり目の前にいるのでその子たちにしっかり届くようにするには一団体では無理で、みんなで考えていかないといけないと思っています。

参加者: 私は町田市の保健所と協働して地域の野良猫の相談に1年中走り回りながら活動しています。野良猫ちゃんって交尾すると100%産まれてしまうんですね。それを可哀そうだけど避妊して一代限りの命として地域の人みんなで見守ってもらう地域猫活動の取り組みも広げています。

先ほど子どもたちに優しいというお話しがありましたけれど、やっぱり子どもにも優しいし、お年寄りの方にも優しいしあとは犬とか猫にも優しい町田になったらいいなと思っています。

参加者: 和光大学の教員です。私が前に出てきたのは御礼申し上げたかったからなんです。大学というところは学生がたくさんいて、いろんな活動を求めているんですね。学生が地域のいろんな活動に参加させていただいておりますので、そのことを本日参加している皆さんにお礼を申し上げたかったのです。ありがとうございます。

さきほど猫の活動をされている方がお話していましたが、昨年その保護活動に参加した学生がこの間僕のところに来て「先生、本当は犬が好きだったんです。でもとても楽しかったからまた続けたいです」と言っていました。

参加者: 自治会長をやって6期12年目入ります。サポートオフィスを立ち上げる時から関わっています。実は本業が税理士で自治会長と両方の立場で関わらせていただいいます。サポートオフィスの顧問税理士は、また別の女性の税理士をご紹介したんですけど。最初は、嫌々引き受けていたんですけど(笑)、彼女もすっかり地域活動にはまってまちカフェ!も大好きになって。最近自分自身も読み聞かせを始めると聞いています。こういう形でいろいろな税理士を地域の活動に巻き込んでいきたいなと思っています。

もう一つ、私個人としては、町田にお金を持っていきたいとずっと思っています。私が企業を応援してその企業が稼いだお金で地域活動ができるようなまちにしたいなと思っています。私の個人的なキャッチフレーズは、「町田をシリコンバレーにしよう」ということです。稼げるまちにして、そのお金で市役所がなくても自分たちでまちづくりをすすめちゃおう。行政は許認可とかチェックだけでいいよということにできたら、さらに楽しいまちになるんじゃないかなと思っています。

司会者: まだまだ皆さんのお話を聞いていたいのですが、お時間となりました。やはりお一人お一人がどういう想いで仕事をしているか、どういう想いで活動をしているかを聞くことから協働が始まると思います。引き続きこのような場をつくっていきたいと思います。